|

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

.Contes de

la lune vague après la pluie |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

Chasseurs de fantômes

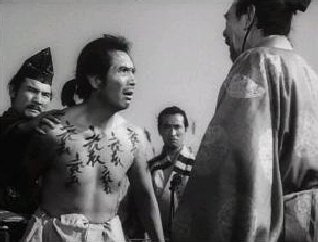

Toujours sur sa lancée de reconnaissance mondiale après le succès de La Vie d'Oharu, femme galante, Mizoguchi charge les scénaristes Matsutarô Kawaguchi et Yoshikata Yoda de tenter de lier deux nouvelles extraites de Ugetsu Monogatari d'Akinari Ueda au Décorée de Guy de Maupassant. En résulte un méticuleux classique de l'Histoire du Cinéma Mondial, certes réalisé dans le souci de toucher le public occidental, mais sans déroger à la thématique habituelle poursuivie par le cinéaste. Genjuro et Tobei sont deux frères issus d'un milieu modeste et survivant tant bien que mal au Japon du XVIième siècle. Le premier est potier et rêve de fortune en investissant tous ses efforts dans la réalisation de vaisselle ; le second aspire à devenir un samouraï reconnu. Après l'attaque de leur village, les hommes tentent de rejoindre en compagnie de leurs familles respectives une cité médiévale ; mais à cause des risques encourus par l'état de guerre, ils sont obligés de se séparer. Une fois en ville, Genjuro fait la connaissance de la mystérieuse Dame Wakasa, qui l'invite dans son manoir en-dehors de la ville. Filant le parfait amour, le potier découvre pourtant rapidement que son hôtesse n'est qu'un fantôme ressuscité par sa gouvernante pour connaître une relation charnelle avec un homme. Tobei, de son côté, a gagné suffisamment d'argent pour s'offrir une épée et une armure pour prétendre à devenir samouraï. Il tue l'assassin transportant la tête d'un important chef de clan adverse pour prétendre à la reconnaissance. Les deux hommes finiront par retrouver leurs familles respectives, mais apprendront à leurs dépens que leurs aspirations pour la luxure et l'envie se payent au prix fort…

Mizoguchi rejoint à nouveau les studios de la Daiei, qui misent beaucoup sur la reconnaissance mondiale de leurs œuvres après les succès internationaux de Rashomon et La Porte de l'Enfer. Disposant d'un budget confortable, le cinéaste peut une nouvelle fois donner libre cours à son imagination, seulement enfreint par la forte pression exercée par son producteur et vieil ami Nagata, lui demandant de bien vouloir édulcorer une première version jugée trop noire et pessimiste. Le tournage ne se déroulera pas sans heurts, Mizoguchi faisant preuve d'une intransigeance particulièrement sévère à l'égard de son équipe technique après avoir acquis une reconnaissance mondiale. Se mettant sous pression personnelle, son incertitude fait déplacer des décors lourds de plusieurs tonnes, revoir sans cesse des cadrages et de se concentrer davantage sur le déplacement des acteurs en arrière-plan que sur le travail de ses protagonistes principaux. Néanmoins, tous ses efforts seront payants, aboutissant à ce qui est considéré aujourd'hui comme un classique de l'Histoire du Cinéma Mondial tout court. La reconstitution historique est absolument méticuleuse, chaque plan savamment étudié et l'intrigue épurée au possible. Souvent accusé - à tort - de n'avoir cherché qu'à séduire un public occidental, Mizoguchi ne se laisse pas écraser sous cette surenchère visuelle et n'en oublie pas moins l'exploration de sa thématique habituelle : la déchéance des protagonistes féminins par les seules aspirations égoïstes des hommes.

Genjuro, tout d'abord, est un homme avide d'argent. Soucieux de s'enrichir pour se sortir d'une situation financière instable, il met tous ses efforts dans la création de poteries vendus à bon prix. Il travaille avec acharnement - délaissant femme et enfant - et au risque de sa vie, lorsqu'il s'inquiète à savoir s'il reste de la braise dans son four, alors que des soldats assiègent toujours le village. Il ne se rend pas compte de son attitude, situation démontrée lorsqu'il achète du tissu précieux et qu'il ne comprend sa femme lui dire, que c'est avant tout son amour pour elle qui compte au-delà de toute richesse acquise. Son envie de luxure trouve son aboutissement dans sa relation éphémère avec le fantôme de la Dame Wakasa. Rencontré alors qu'il cherche une nouvelle fois à dépenser son argent gagné, il s'abandonne totalement au luxe et à la volupté dans l'étrange domaine de la mystérieuse inconnue. Sa rédemption arrivera trop tard et au prix fort. Tobei, de son côté, est également avide de se sortir de sa situation précaire en voulant devenir un samouraï célébré par ses pairs. Rejeté par des Seigneurs sous prétexte de sa différence de statut social, il participe activement aux ventes de poteries jusqu'à pouvoir s'offrir une épée et une armure, conditions de l'acceptation éventuelle parmi les samouraïs. Dans son acharnement, il ira même jusqu'à tuer pour prétendre à une victoire qui n'est pas sienne : celle d'apporter en guise de trophée la tête d'un chef de clan tué des mains d'un autre - valeureux - guerrier. Il retrouvera également sa femme, condamnée - en son absence - de gagner sa vie comme prostituée. Tel un Charles Dickens, Mizoguchi puise dans la littérature ancienne pour conter la prise de conscience d'hommes trop avides. Leurs aspirations se feront au dépens de leurs femmes, qui - seules - seront contraintes à la souffrance et à la déperdition. Outre le portrait des deux protagonistes principaux, les hommes sont une nouvelle fois dépeints comme d'acharnés guerriers, tuant ou violant sans aucun respect pour leur prochain et surtout pas envers les femmes. Le cinéaste délivre également une nouvelle décharge envers la société, dénonçant l'avidité des hommes par leur seule envie de se sortir de leur triste condition et incapable d'y arriver. L'état de guerre leur semble pourtant donner la chance de s'en sortir : Genjuro vend à bon prix ses poteries, Tobei arrive à accéder au statut de samouraï autrement impossible ; mais leur situation n'est que précaire, illusionniste au sein d'une société et d'une dure réalité, qui les rappelleront irrémédiablement à l'ordre en fin du métrage. Plus habitué à représenter un réalisme quotidien, le recours à des éléments fantastiques s'opère pourtant parfaitement dans ce nouveau métrage de Mizoguchi et renvoie directement à ses recherches d'envolées lyriques expérimentées dès 1926. Il réussit également la délicate jonction entre la transposition de réalités encore actuelles à son époque et du pur mélodrame en fin du film.

La réalisation est également d'une maîtrise absolue. Ses cadrages - pour la plupart en plan fixe, très rarement en mouvements discrets et parfaitement adoptés - soulignent l'intrigue minimaliste et gardent une certaine distanciation, laissant le spectateur seul juge de l'action et rendant parfaitement crédible les éléments plus fantastiques. Les séquences oniriques sont du meilleur effet, comme la sublime traversée en bateau - renvoyant directement à celles, récurrentes, dans L'Intendant Sansho et Amants Crucifiés - la découverte du manoir en ruines et les retrouvailles de Genjuro avec sa femme. La récompense d'un Lion d'Argent et d'une rétrospective de l'ensemble de sa filmographie au Festival de Venise en 1953 consacreront, à l'échelle mondiale, Mizoguchi comme l'un des plus importants réalisateurs de son époque. |

|||||||||||||||

|

Bastian Meiresonne |

||||||||||||||||