|

|

|

| |

| |

|

|

| |

.Hiroko Govaers, entretien et réflexions |

| |

|

| |

|

| |

| Nouvelle Vague Japonaise

: Terayama & Co |

• Vous avez beaucoup côtoyé

les cinéastes de la Nouvelle Vague. Pourriez

vous nous retracer leur parcours ?

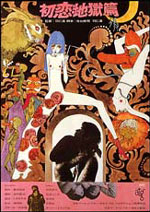

hatsukoi

jigokuhen - hani (1968)

hatsukoi

jigokuhen - hani (1968) |

A l’heure actuelle, il n’y

a pratiquement plus de films de studio, et la plupart

des réalisateurs travaillent de façon indépendante.

Mais à l’époque, la plupart des salles

d’exploitation au Japon étaient contrôlées

par de grandes compagnies : La Toho, La Daei (qui a disparu),

la Shochiku, et la Toei, qui y diffusaient les films qu’elles

produisaient. Pour entrer dans une Major de cinéma,

il fallait passer un concours d’entrée pour

devenir assistant réalisateur, après avoir

été diplômé de l’université.

Ca n’est pas du tout comme en France où on

commençait à travailler bien avant 18 ans

en tant que stagiaire, ou coursier, avant de devenir membre

de l’équipe technique. Les réalisateurs

de la Nouvelle vague, et même les plus anciens,

ont au moins un niveau maîtrise. Ce n’est

souvent qu’au bout de 10 ans que les grandes compagnies

donnaient aux assistants réalisateurs une chance

de réaliser un film. Prenons l’exemple d’Oshima.

Il est entre comme assistant à la Shochiku. En

1959, il a eu l’opportunité de réaliser

son premier film, et a débuté sa carrière

avec le Quartier de l’amour et de l’espoir,

puis a réalisé 2 ou 3 films pour la Shochiku.

En 1960, il a sorti Nuit et Brouillard du Japon, film

politique et anti-establishment, à une époque

où il y avait beaucoup de manifestations étudiantes,

et à cause duquel la Shochiku l’a limogé.

C’est comme cela qu’il est devenu indépendant.

Yoshida et Shinoda, qui eux aussi étaient à

la Shochiku, ont connu le même parcourt. Le cas

de Hani est différent, parce qu’il était

un enfant de bonne famille. Son père était

écrivain et éducateur connu a l’époque.

Il a commence à faire des courts métrages

et des documentaires de sa propre poche (enfin celle de

ses parents…). C’est comme ça qu’il

est devenu réalisateur. Ce sont ces gens là

qu’on appelle au Japon la “Shochiku Nouvelle

vague ”.

• Vous étiez très

proche de Shuji Terayama. Pouvez vous nous raconter

comment l’avez vous connu et comment ce cinéaste

singulier fut reçu et compris en occident ?

Terayama a lui un parcours complètement différent,

et est arrivé beaucoup plus tard en tant que

cinéaste. En 1966, il était déjà

connu en tant que poète dans un style traditionnel

japonais, pour lesquels il a obtenu quelques prix littéraires.

Il était surtout un homme de théâtre.

C’est à cette époque qu’il

a fondé ce qu’on appelle Tenjo Sajiki,

c’est à dire le Laboratoire de Théâtre.

Tenjo Sajiki signifie les sièges les plus hauts

du théâtre, c’est la traduction japonaise

du film les “ Enfants du Paradis ”. Il était

le chef de cette troupe théâtrale, écrivait

les pièces, et les mettait en scène. Lors

des représentations, il faisait jouer ses acteurs,

mais faisait aussi participer le public. “ Toi,

vient ici, monte sur la scène ! ” était

tout à fait son style. Coté carrière

cinématographique, il a réalisé

l’empereur Tomato Ketchup, un court métrage,

en 1970, avant de se lancer dans son premier long métrage

: Jetons les livres, sortons dans la rue en 1971. Comme

son titre l’indique, Il s’agit d’un

film contestataire : “ Cassons et brisons tout

”.Il a ensuite réalisé Cache Cache

Pastoral en 1974, puis deux autres longs métrages,

dont Fruits de la passion, soit 4 au Total. Tous ces

films sont sortis à Paris, mais avec un public

limité.

Empereur Tomato Ketchup - 1970

|

Cache

cache pastoral (1974)

Cache

cache pastoral (1974) |

Terayama était en tournée

en Europe avec son groupe théâtral quand

je l’ai rencontré. Il est passé

par Paris, ou il m’a été présenté.

Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café

du quartier latin. J’avais beaucoup aimé

le film Jetons les livres, sortons dans la rue. Il en

avait amené les bobines avec lui, et celles-ci

l’encombraient beaucoup dans sa chambre d’hôtel.

Il m’a dit qu’il ne savait pas comment le

montrer. Alors d’une part, j’ai programmé

le film Rue d’Ulm, et je l’ai proposé

au festival du film d’auteur de Bergame en Italie.

Le siège était à Bergame, mais

le festival était à Saint Remo. Je n’ai

pas pu m’y rendre moi-même parce qu’à

l’époque, j’avais deux enfants en

bas age, mais Terayama est allé défendre

le film, qui a eu le Grand prix, qui consistait en une

importe somme d’argent en lires italiennes (quelques

millions), enveloppées dans du papier journal.

Terayama m’a été

reconnaissant, mais ça l’a surtout dépanné

: Sa troupe était composée de jeunes acteurs

autour desquels éclataient beaucoup de scandales.

Lors d’une représentation, un acteur est

descendu de la scène dans le public, et a mis

le feu à la jupe d’une des spectatrices.

La troupe a dû payer des dommages et intérêts

à cette dame avec cette somme d’argent

gagnée à Bergame. C’est à

cette époque que notre amitié est née,

et que j’ai commencé à m’occuper

de ses films. Vers la fin de sa vie - il est mort en

1983 -, je me suis aussi occupée de ses tournées

théâtrales en Europe et à New York,

etc. Notre collaboration a duré un peu plus de

10 ans.

Shuji

Terayama et Hiroko Govaers |

Les performances théâtrales

de Terayama n’ont été présentées

à Paris que beaucoup plus tard, sauf une expérience

dans les anciennes Halles de Paris qui étaient

fermées à cette époque, soit une

forme d’entrepôt délaissé.

Ca n’est que quelques mois avant son décès

qu’une de ses pièces a pu être présentée

dans la capitale française. J’ai mis plusieurs

années à essayer de convaincre le Festival

d’Automne, qui finissait toujours par refuser

en dernière minute. C’est finalement en

automne 1982 que Terayama a pu mettre en scène

Instructions aux Domestiques. Au niveau Européen,

la troupe de Terayama est souvent passée en Yougoslavie

grâce au festival de théâtre qui

s’appelait Bitterfull, ainsi qu’en Pologne,

et surtout Amsterdam, ou il y avait un théâtre

qui s’appelait Mickery, qui a fermé maintenant.

Le directeur qui s’appelle Ritsaern ten Cate,

était vraiment ouvert aux nouveaux spectacles,

jeunes talents, etc, et a présenté des

pièces de Tenjo Sajiki environ une fois par an

. Un jour, Terayama m’a demandé d’être

productrice déléguée pour son second

film Cache Cache pastoral. J’étais étonnée:

je n’avais aucune expérience dans le domaine,

même pas technique. Mais quand je lui ai dit,

il m’a répondu que de toute façon,

produire un film, c’était toujours comme

la première fois. C’est comme ça

qu j’ai signé en tant que productrice déléguée.

Anatole Dauman, de Argos film, avait été

le producteur de l’Empire des Sens de Oshima.

Comme il avait entendu parler de Terayama, il lui a

proposé de produire Fruits de la Passion, qui

est considéré comme le “ mauvais

film ” de Terayama. Là aussi j’ai

été désignée…je ne

sais pas quel titre j’ai sur l’écran…Disons,

producteur délégué.

Dessin

de Terayama (Expo Shanghai 1981)

Dessin

de Terayama (Expo Shanghai 1981) |

Très souvent, même si je

ne suis pas tout à fait d’accord avec ces

propos, certains critiques japonais disaient que Terayama

était beaucoup plus connu à l’étranger

qu’au Japon. Ca n’est à mon avis

pas tout à fait exact parce qu’au Japon

comme en France, on retrouve le même type de public

d’initiés, vraiment intéressées

par ce genre de nouveautés et d’avant-gardisme,

complètement fidèles, véritablement

engagés en tant que spectateurs et pas du tout

le grand public. Leur accueil au théâtre

et aux films de Terayama a toujours été

très chaleureux. Le dernier film de Terayama

lui tenait vraiment à cœur. Il a presque

réussi à le réaliser, mais il était

presque au lit. On apportait le matelas pneumatique

sur le lieu de tournage, et il est décédé

quelques mois après. Encore maintenant, certains

metteurs en scène mettent en scène des

pièces de Terayama, et il y a des évènements

autour de sa personne chaque année, soit à

Tokyo, soit dans sa région natale au Nord du

Japon, notamment au mois de mai, qui est son mois de

décès. Ma collaboration avec Terayama

est allée plus loin que celle que j’ai

pu avoir avec Hani, Wakamatsu ou avec Oshima, ou les

autres cinéastes de cette génération,

où les relations sont restées professionnelles,

amicales et respectueuses. Avec Terayama, c’était

vraiment quelque chose de différent.

Propos

recueillis par Caroline Maufroid le 4 février

2006. Chaleureux remerciements à Mme Govaers.

|

|

|

|

|