|

|

|

| |

| |

|

|

| |

.Combats sans code d'honneur |

| |

|

| |

|

| |

Promu au début de l'année 1972 à la tête d'un studio Toei en pleine débandade, le producteur Koji Shundo ne s'y trompa pas. Lui qui pourtant n'appréciait guère plus que de raison la personnalité et le style de Kinji Fukasaku se rendit à l'évidence, et ce, dès les premières minutes de projection de la dernière œuvre en date du réalisateur « Gendai Yakuza : Hito-kiri Yota/Yota le pourfendeur » que ce dernier détenait probablement là le prototype exact du genre d'oeuvre qui allait rendre à la Toei son rôle prédominant dans le domaine du film policier. Le pas de géant que firent franchir au film de yakuza « Bakuto Gaijin Butai/Guerre des gangs à Okinawa » et «Gendai Yakuza : Hito-kiri Yota/Yota le pourfendeur » fut sans aucun doute l'abolition du tabou voulant que tous les films du genre ne se déroulent exclusivement qu'au cours des période Meiji (de 1868 à 1912) ou Taisho (1912 à 1926). En effet, à l'exception notable de certains films signés Seijun Suzuki tels que « Yaju no Seishun/La Jeunesse de la bête » – 1963 ou encore « Tôkyô Nagaremono/Le vagabond de Tokyo » – 1966), pratiquement aucun film n'avait encore osé évoquer de façon réaliste les répercutions que pouvaient avoir les agissements des diverses ramifications du crime organisé sur la société contemporaine japonaise. Jusqu'à présent cantonné dans une vision idyllique du passé tiré d'une estampe de Kobayashi Kiyochika parmi les geishas, les kimonos de soie, les éventails de laque et les duels chevaleresques au sabre, la représentation cinématographique du phénomène yakuza pouvait aisément se parer de l'alibi de la distance historique pour éviter d'aborder des sujets trop épineux. Loin des prétentions auterisantes ou esthétisantes d'un Seijun Suzuki, Kinji Fukasaku installa donc la dynamique de ses récits dans une contemporanéité crue et un réalisme brut de décoffrage, se débarrassant au fur et à mesure des conventions au genre et des effets de style trop souvent attachés au domaine de la fiction. Ainsi, la violence ultra stylisée régissant les affrontements de gangs dépeints dans « Bakuto Gaijin Butai/Guerre des gangs à Okinawa » et dans lesquels, par parenthèse, le cinéaste chinois John Woo puisera son inspiration pour les hallucinants gunfights qui feront plus tard sa renommée, cédera sa place à l'expression d'une brutalité plus sauvage et nettement moins graphique pour « Gendai Yakuza : Hito-kiri Yota/Yota le pourfendeur ». Servi par une l'ultra réalisme de son propos, ce portrait sans concession d'un chef de gang de Gurentai (petits délinquants extrêmement violents servant quelque fois d'exécuteurs des basses besognes pour les yakuza) interprété avec fougue par un Bunta Sugawara survolté connut auprès du public et de la critique un succès retentissant.

|

|

En homme pragmatique, Koji Shundo sut rapidement mettre de côté l'animosité qu'il éprouvait pour Kinji Fukasaku et lui confia les rennes de l'un des projets les plus importants de la Toei pour l'année 1973, l'adaptation cinématographique des mémoires de celui qui fut l'un des plus notoires chefs de bande yakuza du district d'Hiroshima, Mino Kozo. Recueillies alors que ce dernier purgeait une longue peine d'emprisonnement par le journaliste Koichi Iiboshi, tout d'abord sous forme d'articles, pour ensuite être regroupées dans un livre, les confessions de l'ex yakuza avaient à plusieurs reprises été pressenties pour faire l'objet d'une adaptation au grand écran avant que le principal intéressé n'oppose invariablement son veto au projet. Fin 1972, la Toei finit ultimement par obtenir d'un Mino Kozo tout juste libéré de prison un accord de principe pour la mise en chantier d'un long métrage inspiré de son expérience au sein du crime organisé. La rédaction du script fut immédiatement confiée au scénariste Kazuo Kasahara. Féru de réalisme et mettant un point d'honneur à toujours soigner ses intrigues jusque dans le moindre détail, le scénariste se rendit immédiatement jusqu'à Hiroshima afin d'y rencontrer en personne le protagoniste principal de son récit. Au cours des nombreuses et longues entrevues que son interlocuteur lui accorda, il recueillit une multitude de faits nouveaux et d'anecdotes qui vinrent, à satiété, enrichir le récit qu'il était à la veille de composer. Passionné par la richesse et l'ampleur du sujet, l'auteur entreprit également la délicate mission de tenter d'approcher la totalité des personnes encore vivantes nommément citées dans les mémoires de l'ancien gangster. Après de laborieuses semaines d'enquête et d'âpres transactions durant lesquelles le scénariste ne se laissa jamais décourager un instant par les innombrables refus polis, fins de non-recevoir et autres rendez-vous manqués qu'il essuya, Kazuo Kasahara put enfin retourner à Tokyo la tête pleine de ces récits connexes et de ces histoires parallèles qu'avaient fini par lui confier tous les autres protagonistes de la biographie de Mino Kozo et qu'il allait bientôt intégrer à la trame centrale de son scénario. Son euphorie fut malheureusement de courte durée car l'annonce, à quelques jours de là, de la nomination de Kinji Fukasaku au poste de réalisateur du projet désormais intitulé « Jingi Naki Tatakai/Combat sans code d'honneur » fit sur le scénariste l'effet d'une douche froide. En effet, les chemins deux hommes s'étaient déjà brièvement croisés quelques années auparavant à l'occasion d'un projet antérieur. Kinji Fukasaku avait alors refusé en bloc un scénario sur lequel Kazuo Kasahara avait sué sang et eau, n'exigeant rien moins qu'une refonte totale du script. Après une entrevue orageuse avec le metteur en scène, le scénariste, la rage au cœur, avait fini par accepter de s'exécuter et, tandis qu'il était en train de mettre la dernière main à son nouveau traitement, il avait appris que le réalisateur jugeait préférable de se retirer du projet. Peu disposé à réitérer une nouvelle fois ce genre d'expérience, ce ne fut donc qu'avec une extrême circonspection que Kazuo Kasahara soumit à l'approbation de Kinji Fujkasaku la somme de plusieurs mois d'un labeur aussi acharné. Après avoir parcouru d'une seule traite l'épais scénario, le réalisateur reprit immédiatement contact avec le scénariste et annonça à un Kazuo Kasahara soudainement rasséréné qu'il était absolument hors de question de changer ne serait ce qu`une seule virgule à son œuvre.

Ayant recueilli l'approbation du réalisateur, le projet pouvait désormais entrer en phase active de pré production. A la volonté délibérée du grand patron de la Toei Koji Shundo de faire de « Jingi Naki Tatakai/Combat sans code d'honneur » le véhicule idéal pour la star maison Takakura Ken, le réalisateur opposa bien évidemment la plus farouche des résistances, lui préférant un comédien bien moins préoccupé de son image et plus disposé à incarner à l'écran des personnages antipathiques, Bunta Sugawara. Révélé l'année précédente aux grand public par son électrisante performance de Banto (chef de bande Gurentai), violent et névrosé dans « Gendai Yakuza : Hito-kiri Yota/Yota le pourfendeur » déjà sous la direction de Kinji Fukasaku, Bunta Sugawara s'imposait sans conteste comme le candidat idéal pour incarner à l'écran l'alter ego du yakuza Mino Kozo, Shozo Hirono. Dès leur première rencontre sur le tournage de (« Nihon Boryoku-dan Kumicho/Japan organized Crime Boss » – 1969 le comédien et le réalisateur avaient immédiatement été réunis par une même communauté de pensée. Tous deux issus de cette Slums Generation (ou génération des bidonvilles, autre qualificatif servant à designer la Black Market Generation, cette portion de la population japonaise ayant vécu les heures noires de l'après reddition), ils cultivaient l'un comme l'autre un goût certain pour la provocation, l'anticonformisme, la contestation ainsi qu'un penchant avéré pour les idéaux libertaires assortis d'une salutaire défiance vis-à-vis de toutes les formes d'autorité. Comprenant qu'il serait tout à fait contre-productif et de toute manière parfaitement inutile de vouloir faire baisser pavillon à son metteur en scène vedette, Koji Shundo se plia à la décision de Kinji Fukasaku qui en profita pour distribuer une bonne partie des rôles secondaires de « Jingi Naki Tatakai/Combat sans code d'honneur » à certains de ses comédiens habituels tels que Tetsuro Tamba (« Kyokatsu koso Waga Jinsei/Blackmail is my Life » et qui, en 1967, interpréta auprès de Sean Connery le rôle de Tiger Tanaka l'équivalent nippon de l'agent 007 dans « You only live twice »), Sony Chiba (« Funky Hat no Kaidanji »), Tsunehiko Watase (« Bakuto Gaijin Butai/Guerre des gangs à Okinawa »), Hiroki Matsukata ((« Kyokatsu koso Waga Jinsei/Blackmail is my Life ») ainsi que quelques membre du «Piranha Gang» dont Takuzo Kawatani et Hideo Murota.

Le tournage devant, pour de pures raisons logistiques, se dérouler presque exclusivement en studio (entièrement reconstruite après sa totale destruction, la ville d'Hiroshima affichait désormais un aspect beaucoup trop pimpant pour servir de décor au film), toute l'équipe de « Jingi Naki Tatakai/Combat sans code d'honneur » fut donc priée de rallier la ville de Kyoto où étaient sis les studios historiques de la Toei, beaucoup plus spacieux que leurs homologues tokyoïtes. Simultanément, une seconde équipe se déplaçait jusqu'à la ville martyre afin de saisir sur pellicule quelques images spécifiques de la ville tel ce symbolique plan aérien du dôme dévasté de l'ancien palais de l'exposition industrielle du district d'Hiroshima. Les prises de vue de cet unique bâtiment à avoir partiellement résisté au souffle incandescent de l'explosion atomique du 6 août 1945, désormais désigné sous le nom de Atomic Bomb Dome et situé au cœur même de l'Hiroshima's Peace Memorial Park feront ainsi office de fil rouge tout au long des cinq épisodes que comptera ultimement la saga de « Jingi Naki Tatakai/Combat sans code d'honneur ». Au sein des studios Toei de Kyoto, Kinji Fukasaku, fidèle à ses habitudes, entama le tournage de ce qui allait devenir le premier opus de la fresque des Combats sans code d'honneur sur les chapeaux de roues. Imposant des cadences de travail infernales à ses comédiens et à ses techniciens (ironiquement surnommés par les autres équipes «The Midnight Crew» en raison de la propension du metteur en scène à leur imposer quotidiennement d'interminables dépassements d'horaires), le réalisateur eut bientôt fait de mettre l'ensemble de la distribution de son film sur le flanc. Une journée «régulière» de travail débutant généralement aux environs de 9 heures du matin, il n'était pas rare que l'infatigable Kinji Fukasaku ne la fasse se prolonger jusqu'aux petites heures du lendemain. Sur les coups de 4 heures du matin, il entraînait alors immanquablement, une poignée de comédiens dans le bar le plus proche où il passait encore quelques heures à deviser avec eux devant un verre de bière. A raison de moins de trois heures de sommeil par nuit, les acteurs arborèrent bientôt l'air hagard, le teint plombé et le regard fiévreux qui seyaient parfaitement à cet état quasi-permanent de fébrilité qui caractérisait à la perfection le mode de vie de leurs personnages.

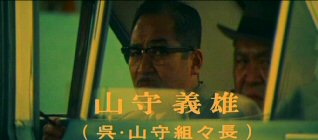

Prenant pour cadre le décor apocalyptique d'un Hiroshima tout juste dévasté par l'holocauste nucléaire de 1945, ce premier opus de la saga « Jingi Naki Tatakai/Combat sans code d'honneur » exposait, sur une période de cinq ans, les guerres intestines et les luttes d'influences qui ponctuèrent la sanglante bataille opposant deux gangs rivaux de yakuza, les familles Doï et Yamamori, dans leur tentative de mainmise sur la ville. L'épine dorsale du récit, s'articulant principalement autour du personnage de Shozo Hirono et de sa trajectoire au sein du gang Yamamori, ne servit bien évidemment que de prétexte à un Kinji Fukasaku désireux d'aborder dans sa globalité la problématique du crime organisé et de ses répercussions sur la société japonaise dans son ensemble. « Jingi Naki Tatakai/Combat sans code d'honneur » allait, en outre, donner au réalisateur l'opportunité de dresser un tableau ultra réaliste et sans concession du japon des bidonvilles de l'après-guerre, et de mettre en lumière, en ne se basant scrupuleusement que sur des faits rigoureusement exacts et parfaitement avérés, certains des épisodes les plus sombres de la période de reconstruction de son pays.

Dès les premières minutes du film, le ton était donné, la toute première image de « Jingi Naki Tatakai/Combat sans code d'honneur » n'étant rien moins qu'une photographie d'archive représentant le champignon incandescent qui avait réduit en cendre la totalité de la mégalopole d'Hiroshima et la grande majorité de sa population. La scène suivante, filmée en couleur, nous transportait immédiatement dans l'enceinte de l'un de ces bidonvilles surpeuplés qui s'étaient alors essaimés sur l'ensemble de l'archipel. C'est au sein même de cette zone sinistrée qu'allaient symboliquement se nouer les destins des principaux personnages de la saga, des membres des clans Doï et Yamamori, jusqu'à Shozo Hirono et ses anciens compagnons d'armes. Il faut évidemment envisager la récurrence presque invariable au sein de la saga de « Jingi Naki Tatakai/Combat sans code d'honneur » (ainsi d'ailleurs que dans la plupart des autres oeuvres de Kinji Fukasaku) de ces séquences prenant pour cadre des bidonvilles, des dépotoirs et autres terrains vagues comme l'expression d'une volonté explicite du réalisateur de rappeler à son public que le c'est bel et bien sur ce limon insalubre que put finalement s'épanouir et prospérer la société japonaise moderne. Par une brève série de courtes séquences filmées au cœur de l'action, camera à l'épaule, rythmées par un montage ultra cut et ponctuées par les riffs saturés de guitares électriques et les cuivres éclatants de ce qui allait bientôt devenir le thème récessif de la série composé par Toshiaki Tsushima, Kinji Fukasaku parvenait magistralement à capturer les sensations de chaos, de violence et de démence qui caractérisèrent cette période de l'immédiat après-guerre. On découvrait successivement au sein de cette vision cauchemardesque d'une société en pleine décomposition une foule en colère prenant d'assaut une échoppe branlante ou se vendait de la nourriture au marché noir, des hommes de mains d'un clan mafieux tranchant le bras droit de deux membres d'une faction rivale ayant osés s'aventurer sur leur territoire, un groupe de GI's américains abusant d'une jeune japonaise sous les yeux d'une foule apathique, ainsi que Shozo Hirono tentant d'abattre un yakuza ivre mort armé d'un Katana et découvrant avec terreur que le pistolet avec lequel il le tient en joue s'est enrayé.

A la différence des zélateurs du Ninkyo Eiga, Kinji Fukasaku n'opposait pas à cet implacable constat social une vision idéalisée des us et coutumes du monde des yakuza. Sans toutefois ne jamais émettre le moindre point de vue moral sur les agissements de ces familles liées au monde du crime organisé, le réalisateur ne dévia jamais d'un pouce de sa ligne initiale de conduite qui était de se cantonner uniquement au faits et de ne jamais céder à la tentation d'en romantiser les protagonistes. Ainsi, le portrait au vitriol qu'il dressait du personnage de l'Oyabun du clan Yamamori (qui aurait été, semble-t-il, très largement inspiré à Kazuo Kasahara par le portrait que l'on lui aurait fait du chef de gang, Ryochi Sasakawa, un ex-criminel de guerre gracié par le gouvernement américain en échange de son implication dans une série d'actions visant à empêcher par tous les moyens l'implantation de cellules du parti communiste au Japon), le présentait sous les traits d'un être méprisable, lâche, velléitaire et âpre au gain et n'hésitant pas à se livrer sur ses hommes à une forme assez perverse de chantage affectif afin de conserver leur loyauté. Ce parti pris absolu de réalisme fit donc littéralement voler en éclats les conventions de style rattachées au genre du Ninkyo Eiga en exposant au grand jour toutes les faiblesses de la condition humaine que cristallisait l'univers des yakuza. Ainsi exhibés sur grand écran, la trahison, l'avidité, le manquement à l'honneur, les mensonges et la cruauté qui constituaient l'ordinaire de ce monde impitoyable du crime organisé sonnèrent définitivement le glas de l'âge d'or de l'exaltation cinématographique des idéaux chevaleresques des yakuza. L'incroyable violence graphique de la plupart des scènes de règlement de compte, la crudité du langage, la franchise avec laquelle étaient abordés certains sujets encore tabous à l'époque (par exemple le fait que le gouvernement des États-Unis avait directement appointé une famille yakuza d'Hiroshima afin que celle ci soit exclusivement en charge de l'acheminement des armes et des munitions dont l'armée américaine aller user durant la guerre de Corée), ajoutés à l'incroyable maestria de la mise en scène et à l'excellence de l'interprétation fit que « Jingi Naki Tatakai/Combat sans code d'honneur » connut dés sa sortie en 1973 un triomphal succès qui, non content de donner lieu à toute une série de suites (le matériel recueilli par Kazuo Kasahara lors de ses recherches serait suffisant pour la rédaction de quatre autres épisodes), allait également donner une nouvelle jeunesse à un genre cinématographique nommé Jitsuroku.

|

|

|

|

|

|

|