Le retour à la nature

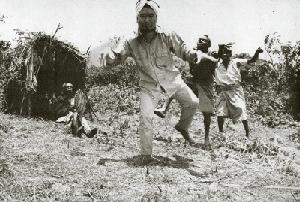

"Bwana Toshi" (1965)

"Bwana Toshi" (1965) |

A l'opposé d'un auteur comme Oshima, qui a souvent insisté sur le fait, que, en tant que japonais, il ne pourrait jamais tourner de film à l'étranger (?), ou même d'Imamura, obsédé par l'origine et l'identité du peuple japonais, Susumu Hani s'est plutôt considéré comme un "cinéaste (citoyen) du monde", cherchant à découvrir la place des japonais dans l'univers, et même à quel point on pouvait perdre sa japonité au contact d'autres civilisations. Ce qui, lié à son idée de l'innocence primitive de l'être humain pas encore perverti par la civilisation technologique, l'a amené de même à "fuir le Japon" (un thème récurrent chez les cinéastes indépendants des années soixante, prisonniers du Japon béton), pour devenir un explorateur à la caméra. Dans cette optique , Bwana Toshi no Uta (La chanson de Bwana Toshi, 1965) et Andesu no Hanayome (La Fiancée des Andes, 1966) sont deux aspects d'un même film où les japonais sont confrontés à des sociétés "sauvages" bien éloignées, géographiquement et culturellement, du Japon "occidentalisé". Toshi (alias Bwana Toshi) est un cas typique de cette confrontation brutale, puisqu'il est envoyé au Tanganyika pour livrer et installer une maison préfabriquée destinée à recevoir un groupe de géologues japonais, et qu'il se retrouve finalement seul, les géologues ayant repoussé leur arrivée. Cette situation est évidemment à l'origine des aventures tragi-comiques de Toshi au milieu des Swahilis qui, tour à tour, le prennent pour berger, l'aident à construire sa maison, puis se révoltent contre lui à la suite d'un accès d'autorité de sa part. En prenant Kiyomi Atsumi, acteur japonais populaire qui incarnera plus tard le célèbre Tora-San de la série Shochiku C'est dur d'être un homme, Susumu Hani a tenu à présenter le "Japonais moyen", bon enfant, plutôt naïf, et souvent imbu de la supériorité de sa race sur les peuples "sous-développés". L'humour distanciateur – et thérapeutique ? – souvent exprimé par l'usage du téléobjectif, avec lequel Hani regarde les démêlés de son personnage, n'empêche pas une certaine complicité avec lui, au contraire ; car finalement, Toshi redécouvre au contact des Swahilis, des Masais, ou des derniers Pygmées les rapports simples et directs d'une humanité oubliée dans l'échelle sociale japonaise. Sa brève rencontre avec le professeur Kinoshita, obsédé par sa recherche des gorilles, lui révèle aussi le comportement égoïste du Japonais à l'étranger. A sa manière, Hani démystifie le "néo-colonialisme" du Japonais du genre "animal économique" arrivant en Afrique, ou ailleurs, avec son attitude paternaliste et supérieure, alors qu'il a fort à apprendre de l'autre.

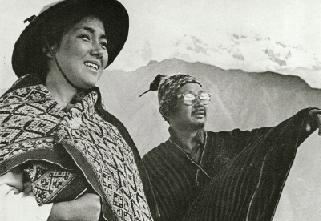

"La Fiancée des Andes" (1966) |

Ce type de personnage, assez généreux et naïf, est repris sous une autre forme dans La Fiancée des Andes, où, une "fiancée par correspondance" (variante moderne de "O-Miai", mariage arrangé traditionnel au Japon) arrive au Pérou pour y rejoindre son mari inconnu, un archéologue absorbé par sa chasse aux trésors précolombiens, qui ne lui prête que peu d'attention. De même que Toshi, Tamiko (Sachiko Hidari) s'éveille ici, et découvre une réalité humaine insoupçonnée au contact des Indiens Quechuas, et de Sasaki, fils d'émigrés nippons depuis longtemps implantés dans le pays (on sait que l'Amérique du Sud a connu une forte immigration japonaise au début du siècle, et même plus tard). Après la mort accidentelle de son mari, tué par un éboulement dans un site archéologique (mort annoncée de façon prémonitoire par un serpent rencontré par Tamiko, et qui est à l'origine de l'accident). Tamiko tente de retrouver Sasaki, mais découvre qu'il a épousé une femme d'origine espagnole et retourne seule dans les montagnes pour vivre en communauté avec les Indiens, nouvelle variation sur le thème du "retour à la nature", illustré à la même époque par le mouvement hippie. Le fait qu'on lui ait appris qu'il y avait aussi eu une guerre entre le Japon et le Pérou au XIXème siècle n'est pas étranger à sa décision, car Tamiko, comme Toshi, endosse volontairement le complexe de culpabilité des Japonais qui se sont "mal conduits" à l'étranger, attitude caractéristique de la "honte du Japon" exprimée par le fameux "Sumimasen" (pardon infiniment) qui se substitue au "Mea-Culpa" chrétien.

Dans les deux volets de ce diptyque "exotique" (doublement pour un public occidental), Hani emploi une structure très libre, où, selon sa théorie, il tente d'exprimer l'essentiel par l'image, en réduisant au minimum le rôle du scénario et du montage. Le plus beau des deux films est certainement La Fiancée des Andes, fresque intimiste et quasi rousseauiste, qui doit beaucoup à l'interprétation "naturelle" d'une Sachiko Hidari habitée par son étrange personnage de fiancée sur commande.

Hani aurait d'ailleurs voulu poursuivre cette démarche excentrique en tournant un troisième volet à Cuba, mais il en fut matériellement empêché par le fait que le producteur Nobuyo Horiba, qui avait financé les deux films à la Toho , fut imité à un autre poste, sans pouvoir donner suite à ce projet. |